Témoignage de Ferdinand Sallier

Légende :

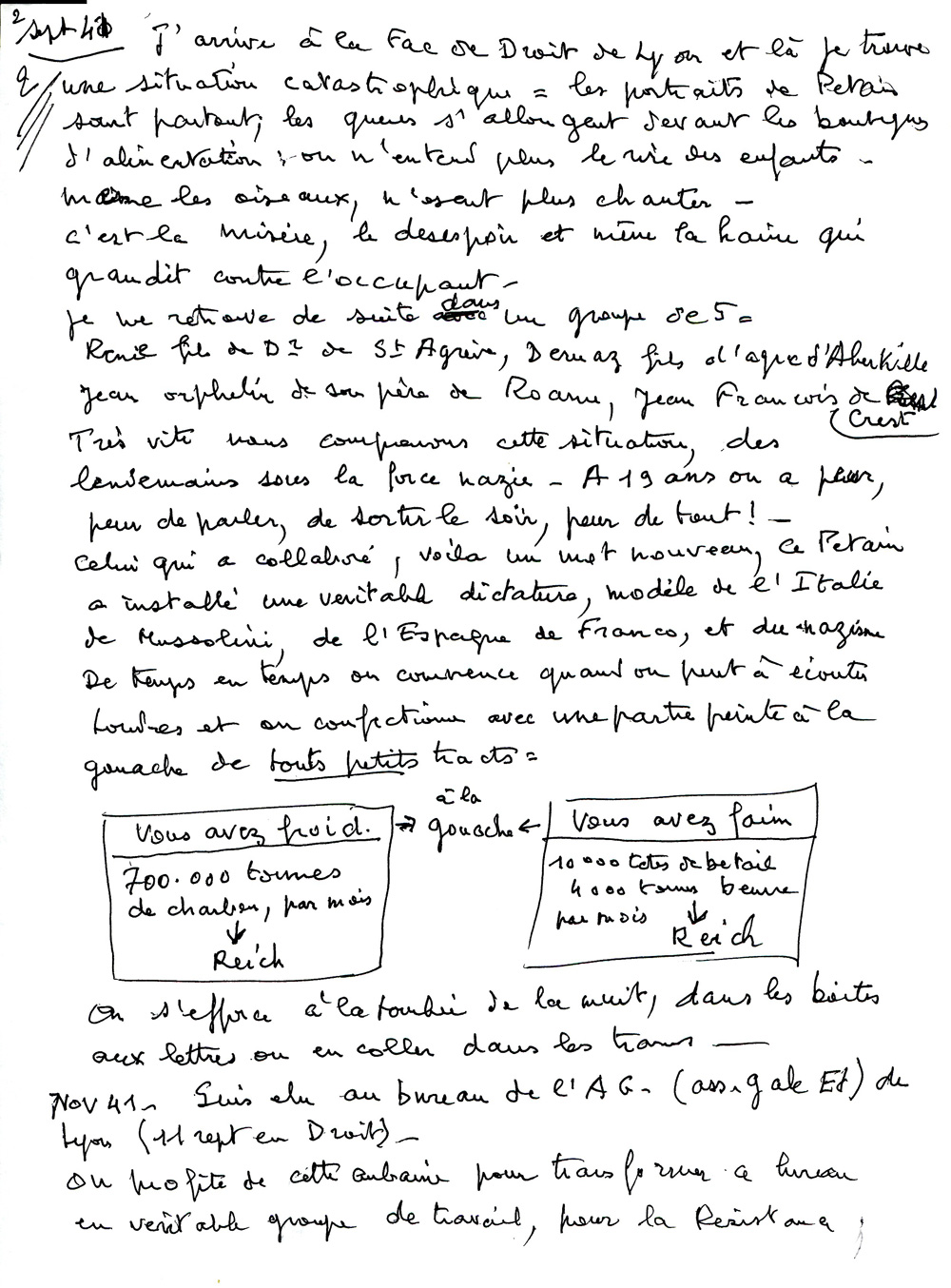

L’écriture est d’un seul jet avec quelques ratures.

Genre : Image

Type : Témoignage écrit

Source : © Archives privées Ferdinand Sallier Droits réservés

Détails techniques :

Ces notes ont été rédigées au verso de feuilles utilisées préalablement à d’autres fins, de format 21 x 29,7 cm.

Date document : 2009-2010

Lieu : France - Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône-Alpes) - Drôme - Saint-Uze

Analyse média

Ferdinand Sallier a noté, à 88 ans, ses souvenirs de la période 1940-1945 qu’il a traversée comme résistant. Ils s’étalent de mai-juin 1940 à août 1944. Dans cette page, il relate ce qu’il a vécu en septembre et novembre 1941. Ces notes manuscrites ont été ensuite retranscrites.

Étant natif de la même commune que Ferdinand Sallier, Jean Sauvageon le rencontre fortuitement dans la salle d’attente d’une clinique en 2009. Il lui explique qu’il a noté sur un « carnet » ce qu’il a vécu pendant les combats du Vercors en juillet 1944. Jean Sauvageon l’incite alors à écrire ses souvenirs de jeune résistant, ce qu’il accepte volontiers.

Malheureusement, pendant cette période, son épouse décède. Il attend d’avoir surmonté cet épisode douloureux pour reprendre ce travail de mémoire avec Jean Sauvageon. Il a alors 88 ans. Ces notes manuscrites, qui s’étalent de mai-juin 1940 à août 1944, ont été ensuite retranscrites dans un recueil.

Dans des notes qu’il a bien voulu remettre au groupe de travail AERD, il relate comment il est entré dans la Résistance puis comment il a participé et vécu les combats du Vercors au cours de l’été 1944, comme agent de liaison. Nous insérons ci-après de larges extraits de son témoignage sur ce qu’il a découvert en septembre et novembre 1941.

Auteurs : Jean Sauvageon

Contexte historique

Ferdinand Sallier est né en 1922 à Saint-Uze, dans le nord de la Drôme. Son père, Aristide Sallier, est un médecin très apprécié par la population au village et au-delà ; au cours de toute la période de guerre, il a également prodigué des soins aux résistants malades ou blessés. Son fils aîné, Ferdinand, entre à la Faculté de Droit de Lyon en septembre 1941. Dans des notes, il relate comment il est entré dans la Résistance puis comment il a participé et vécu les combats du Vercors au cours de l’été 1944, comme agent de liaison.

Nous insérons ci-après de larges extraits de son témoignage :

« En septembre 1941, j’arrive à la Fac de Droit de Lyon et, là, je trouve une situation catastrophique. Les portraits de Pétain sont partout, les queues s’allongent devant les boutiques d’alimentation. […]

Je me retrouve tout de suite dans un groupe de cinq : René, fils du docteur de Saint-Agrève, Dermaz, fils d’agriculteur, Jean, orphelin de son père, de Roanne, François-Jean [Armorin], de Crest. Très vite, nous comprenons cette situation des lendemains sous la force nazie. À 19 ans, on a peur, peur de parler, de sortir le soir, peur de tout ! […] De temps en temps, on commence quand on peut à écouter Londres et on confectionne, avec une partie peinte à la gouache, de tout petits tracts : « Vous avez froid. 700 000 tonnes de charbon, par mois, partent pour le Reich » ; « Vous avez faim. 10 000 têtes de bétail, 4 000 tonnes de beurre, par mois, partent pour le Reich ». On s’efforce, à la tombée de la nuit, d’en déposer dans des boîtes aux lettres ou à en coller dans les trams.

En novembre 1941, je suis élu au bureau de l’AGE (Assemblée Générale Étudiante) de Lyon (Fac de Droit). On profite de cette aubaine pour transformer ce bureau en véritable groupe de travail pour la Résistance. »

En 1942, les étudiants suivent les évènements internationaux, les victoires japonaises, Tobrouk, le siège de Stalingrad, toutes les nouvelles arrivent avec retard. En France, c’est la « relève », « le 11 novembre, la France entière est occupée, le sabordage de notre flotte, fin novembre, à Toulon, enfin, pour terminer en apothéose, la rencontre Hitler-Laval qui assure de sa détermination à la victoire allemande.

Mais, pour nous, le grand évènement, la plus grande émotion arrive en ce jour du 11 novembre, à Lyon, où des chars ennemis traversent le pont de l’Université, tournent à gauche et passent Quai Claude Bernard devant les Facs de Droit et de Lettres. Debout sur leurs engins, les soldats semblent nous narguer, nous toisent avec des sourires moqueurs de vainqueurs. Rentrant en nous la colère, nous nous serrons les uns contre les autres, sans un cri, sans un regard, mais beaucoup pleuraient ce jour-là en descendant l’escalier de la Fac. Démoralisés bien sûr, la Résistance allait devenir plus dangereuse, plus meurtrière […]

Les nouvelles vont de pire en pire. Laval revient au gouvernement avec tous les pouvoirs, Premier ministre avec Intérieur, Extérieur, Information. Après la première liste des otages fusillés à Châteaubriant, la liste de 23 personnalités déchues de la nationalité française (Lazareff, R. Clair…), le bombardement des usines Renault à Boulogne-Billancourt (environ 10 000 sans-abri et plus de 600 morts) dope la propagande de Vichy. […]

Un jour, je dis à mon père : « Papa, tu sais, j’essaie de faire de la Résistance. Qu’en penses-tu ? – je ne te donne pas de conseils, mais j’aurais fait comme toi. » On s’est embrassé longuement.

L’AGE semble, dans sa position officielle, tout à fait neutre, mais nous profitons de tous ses avantages. On relance la « faluche », large béret en velours, avec ruban de couleur distinctif suivant les facs, mais en réalité elle symbolisait un titre de révolte, de liberté contre l’occupant d’alors.

Le 8 février 1943, l’AG déclare que le grand monôme de la fac pour plaisanter les nouveaux droits de la femme, serait costumé et aurait une ampleur exceptionnelle. En réalité, nous faisions la première manif pour les maquis. Un amphi de 450 places regorgeait de 8 à 900 étudiantes et étudiants. Nous nous attendions à ce succès et avions tout organisé. À une sonnerie, blocage de toute la fac, portes fermées, central téléphonique occupé par une équipe spéciale, neutralisation des collabos. Dans une bousculade bien montée, le fils d’un chef régional de la Milice fut projeté à terre et quelques dizaines lui passèrent sur le corps. L’AG prit toutes les mesures pour le réconforter et le faire hospitaliser. Je fus chargé, avec un collègue, de parler dans cet amphi mugissant : on allait collecter des fonds (argent, tickets d’alimentation, etc.) pour les gars du maquis. Ce coup de poker réussit et la Résistance obtint à la Fac un succès historique.

Parfois, on se demandait que représentait la Résistance, sa force. On ne savait rien. Quels réseaux ? Aucune idée. Après la guerre, j’ai su que plusieurs profs de la Fac de Droit étaient à notre tête. Mais à ce moment-là, moins on en savait, mieux ça valait.

Un jour, je suis convoqué à une réunion très importante. Je revois l’immeuble, près de Parc de la Tête d’Or. Une surprise-party nous attendait… En réalité, ce paravent justifiait cette réunion. Des gens que je n’ai jamais revu nous ont donné des instructions très sévères, très strictes à respecter : transmettre un message ; en cas de prise par la Milice ou la Gestapo, ce qu’il ne faut pas faire et essayer de faire. Tous les moyens à utiliser.

Et puis : voulez-vous prendre des responsabilités ? Vous êtes libres. Si oui, prenez de suite un surnom. Je deviens Christophe.

Cependant, on reçoit des journaux aux titres évocateurs : Combat, Libération, Franc Tireur, Témoignage Chrétien. On s’efforce de bien les placer, rue par rue, pour les utiliser au mieux. Les premières consignes arrivent, boîtes aux lettres, plis à porter : messages hors de Lyon.

Je suis amené à porter, à Saint-Uze, plusieurs messages à Mabboux qui allait devenir le Lieutenant Chef de maquis en Drôme-nord. La première fois que je le lui ai porté, il était dans son café et je lui ai dit : « Tu as le bonjour de Christophe ». Il m’a regardé : « C’est toi Christophe ? Que je suis content. Tu sais, j’aime beaucoup ton père. » Et je me souviens très bien de ce message qui demandait de reconstruire des syndicats libres.

Au fur et à mesure, les nouvelles deviennent de plus en plus mauvaises pour eux : Gestapo, milice se font de plus en plus actifs, de plus en plus cruels. L’étau se resserre sur la Résistance. Nous l’apprenons après la guerre, mais le général Delestraint est arrêté à Paris le 9 juin, Jean Moulin, le 21 juin. Le temps nous dure de passer les examens, puis de quitter Lyon et de regagner un coin plus tranquille.

J’ai reçu les convocations pour partir aux Chantiers de Jeunesse, échapper au STO en Allemagne, bien sûr.

Rentrant de vacances, enfin une bonne nouvelle à la Fac. On sait que Paulus, au lieu de se suicider, comme Hitler le lui demandait en le nommant maréchal, se rend devant Stalingrad, avec une armée détruite. Stalingrad est sauvé. Les Allemands commencent à parler de repli stratégique, apanage de Gamelin pendant la débâcle de 1940, en France. […]

Nous recevons l’ordre de redoubler de précautions, de choisir l’essentiel, d’éviter certains lieux publics et des conseils précis : transporter nos messages collés dans les parapluies, parades si on est arrêté, etc. Le moral est très bas, mais, à 21 ans on veut vivre, mais vivre libres car on a conscience que notre jeunesse est perdue ! […] Je couchais chez plusieurs copains et évitais ma chambre de la rue Victor Hugo. Ce mois d’avril, après un hiver très rigoureux, les queues pour 100 g de nourriture étaient longues, longues. Les gens étaient de plus en plus tristes, avec des vêtements raccommodés, rapiécés, des souliers éculés, ils avaient cette démarche de gens écrasés par la douleur. […]

Passons les examens, deux ou trois « devoirs » à accomplir et on est libres ! Ce jour, après avoir réussi, je suis dans un tram, avec un « courrier » qui est un étudiant de la Fac de Lettres, et nous terminons notre mission. Brusquement, il me dit : « On saute ». Et je le suis, sautant du tram qui venait de ralentir. Nous étions rue de la Guillotière et profitant d’un passage très étroit, les trams marchaient très lentement. Je vis mon ami sautant dans le tram qui arrivait en sens contraire. Je le suis. Remis de nos émotions, je lui dis : « Qu’y a-t-il ? – Tu n’as pas vu la traction ? – Non – Elle nous suivait, et je crois bien qu’ils nous filaient ». Arrivés au terminus, nous prenions le train directement pour rejoindre nos familles. Nous ne nous sommes jamais revus. Il est mon ange gardien.

De retour dans la famille, je répondais aux Chantiers de Jeunesse où un chef complaisant m’adresse au chef de chantier (il devait avoir 5 étoiles !) à Manosque. Manosque, pays provençal, bucolique où il faisait bon vivre dans le soleil et le parfum des fleurs qui étaient aussi belles que nombreuses. Le chef me demande de le suivre dans son bureau et me donne une place dans son secrétariat. Après 15 jours de corvées, pour ne pas éveiller les soupçons ensuite au boulot, car il craignait « un coup dur ».

Le « coup dur » arrive quelque temps après. Ordre est d’amener les « jeunes » près d’Avignon, à Montfavet, où les Allemands organisent un nouveau camp d’aviation, sous leur contrôle direct. Nous confectionnons de suite, avec l’accord complet du chef de chantier, une liste pour 80 personnes environ. Certains avaient un bulletin de démobilisation, d’autres des permissions agricoles de deux ou un mois, des tickets pour tous comprenant toute la nourriture, des vêtements, du linge, etc. Tout ce qu’on avait trouvé. Nous remettons ces précieux documents à différents membres sûrs dont faisait partie mon ami Vergier (Zaza pour les intimes de Saint-Jean).

La nuit du départ en train pour Avignon, je reçois l’ordre de me rendre à l’hôpital d’Avignon. Contact : La sœur mère. Christophe. […]

Faux malades, vrais malades, la sœur mère était un vrai chef. Les plus dures de ses ouailles lui obéissaient au moindre signe. Pour moi, la situation était simple : attendre les ordres et me faire passer pour un malade très atteint. Comme les boches faisaient de temps en temps des contrôles, elle avait trouvé un colonel allemand – chrétien et anti-nazi – qui l’avertissait. Un jour, elle mit un cachet dans ma pipe, le thermomètre monta à 39 et des poussières.

Cinq, dix, quinze jours, puis deux gars viennent me trouver et me proposent de passer une visite spéciale à Valence pour obtenir une carte « 00 », double zéro, qui permettait de circuler à peu près librement. Accepter ou pas ? […]. Le jour le plus long, la nuit épouvantable, j’arrivais le visage défait, le teint blafard, vraiment malade. La visite dura 10 mn. Le dossier montrait que depuis 10 ans, j’avais été tuberculeux (radios à l’appui), avec rechutes fréquentes. J’ai su, par la suite, que mon père avait monté ce dossier avec l’aide du professeur Cordier, de Lyon, sans savoir que c’était son fils ! Moins on savait des noms, des faits, mieux cela valait. Le temps de rejoindre Saint-Uze, de retrouver mes parents, mon frère, ma grand-mère, ce nid convivial où je me sens si bien. […]

Huit jours plus tard, on me confie une mission : porter des messages – curieuse coïncidence – dans ce bâtiment près du Parc de la Tête d’Or, à Lyon. Tout va bien. À Perrache, je prends le tram qui descend la rue Victor Hugo, traverse Bellecour et remonte la rue de la République. Mais, arrivé à la place Bellecour, nous entendons de violentes explosions et nous voyons une agitation monstre devant la librairie Flammarion. Je me précipite et dis au wattman : « Accélère, surtout ne t’arrête pas » (il y avait un arrêt à cet endroit). Le lendemain, le journal révélait l’attentat meurtrier : des gars avaient lancé des gamons par les cheminées (il y avait en étage le mess des officiers supérieurs). Plusieurs morts, fusillade entre eux dans l’appartement et rafles. »

Un ordre parvient à Ferdinand de se rendre à Saint-Jean-en-Royans. « Et me voilà parti pour Saint-Jean. Couverture parfaite : étudiant en droit, tuberculeux, dans la maison de son grand-père, décédé, mais occupée par un vieux couple – lui était à Verdun – et réquisitionnée par les chantiers de jeunesse (le chef occupant le bureau de mon grand-père, ancien maire de Saint-Jean).

La suite de son action dans le Royans et le Vercors sera abordée dans une autre notice.

Auteurs : Jean Sauvageon

Sources : Ferdinand Sallier, Souvenirs de la période de guerre. 1940-1945. Recueil réalisé en 2009 et 2010 avec la complicité de Jean Sauvageon

Voir le bloc-notes

()

Voir le bloc-notes

()